질문하는 법을 잊은 사회

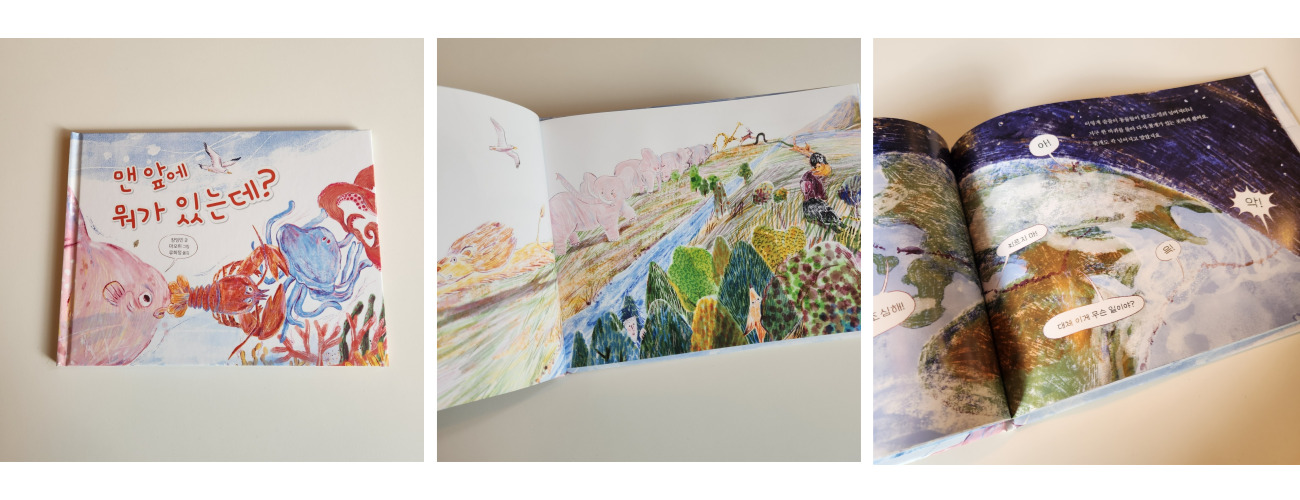

새로 나온 북멘토의 그림책 《맨 앞에 뭐가 있는데?》를 읽고, 트리나 폴러스의 《꽃들에게 희망을》이라는 책을 떠올렸다. 맨 앞에 뭐가 있는지도 모르고, 왜 밀어야 하는지도 모르면서 줄지어 서서 무언가를 열심히 밀고 있는 동물 친구들의 모습이, 어디로 가야만 하는지도, 왜 올라가야 하는지도 모르면서 무조건 높은 곳으로 오르기만 했던 애벌레와 닮아 있었기 때문이다.

태풍이 지나간 후 바닷속은 분주하다. 흰동가리, 파랑비늘돔, 개복치, 가재, 문어, 해파리… 할 것 없이 모두 줄지어 무언가를 민다고 말이다. 맨 앞에 뭐가 있는지도 모르고, 왜 밀어야 하는지도 모르면서 줄지어 서서 영차영차, 숨까지 몰아쉬며 힘차게 밀고 있다.

물론 가끔 질문을 던지는 동물들도 있긴 하다.

“맨 앞에 뭐가 있는 거야?”

“대체 앞에 뭐가 있는지 왜 아무도 말해 주지 않는 거야?”

하지만 이들의 질문은 누군가를 도와주는 일이라는 두루뭉술한 소문과, 네가 빠지면 대신할 사람이 없다는 집단의 논리로 존중받지 못한다.

그러는 사이, 정신없이 밀쳐지다가 화가나 몸을 부풀린 복어, 복어에게 찔려 우르르 앞으로 넘어지기 시작하는 동물들, 고꾸라지면서 집게발로 살갗을 긁어 버리는 꽃게까지 대 환장 파티가 시작된다. 난장판이 따로 없다. 기나긴 줄을 이룬 동물들이 앞으로 퍽퍽퍽 넘어지면서 동물들의 비명이 연달아 터진다. 지구 한 바퀴를 돌고 돌아 다시 꽃게가 있는 곳까지 이어지는 혼란…….

사실성이라는 조미료가 뿌려졌다면, 이쯤에서 이 이야기는 비극적인 결말을 맞이했을 것이다. 다행스럽게도 이 책은 그림책, 그중에서도 동화책이라 동물 친구들은 이런 끔찍한 혼돈에도 불구하고 해피엔딩을 맞이하게 된다.

뒤표지에서는 이 책을 “유쾌한 협동의 힘”을 보여 주는 이야기로 소개하고 있다. 모두의 힘을 모았고, 덕분에 친구에게 자유를 선물해 줬으니 해피엔딩이 맞겠지? 진짜?

하지만 이 책의 제일 마지막 페이지를 자세히 살펴보자. 전 지구적인 스케일로 동물 친구들의 도움을 받아 자유를 얻게 된 고래가 무언가를 밀고 있는 흰수염고래에게 질문한다.

“앞에 밀고 있는 게 뭐야?”

친구는 대답 대신 말한다.

“빨리 와서 밀어!”

나는 오싹해졌다. 어디로 가는지, 어떻게 살아야 하는지 제대로 된 방향 설정도 하지 못한 채 그냥 사회를 이루는 하나의 부품처럼 그냥 지금까지 이렇게 해왔으니까, 남들도 이렇게 살아가니까, 질문할 생각도 못 하고, 답을 찾을 생각도 못 하고 그저 그렇게 살아가는 인생이란 어떠한 것인가. 그야말로 끔찍하고 또 끔찍한 비극, 그 자체가 아닌가.

그런 의미에서 이 질문은 너무나 소중하고 소중하다.

“앞에 밀고 있는 게 뭐야?”

생각 없이 현실에 매몰되어 사는 오늘 하루는, 그냥 ‘생존’일 뿐이다. ‘삶’을 진정 삶으로 만들어 주는 것은, 어쩌면 이런 작은 질문인지도 모른다. 그러하기에 묻는다.

“맨 앞에 뭐가 있는데?”

- 북멘토 메이트 2기 서하나 -